証券会社の活動

- 企業の株式発行を取り扱う

- 株式の売買を仲介して手数料を得ている

保険会社の活動

- 生命保険や損害保険などの加入者から掛金(保険料)を受け取る

- 死亡、火災、自動車事故などが発生したときに保険金を支払う

- 掛金の受け取りと保険金支払いまでの間に、顧客から積み立てられた準備金を使って利益を得る

- 企業に融資して利子を得る

- 不動産、国債、株式などに投資して利益を得る

証券会社の活動

保険会社の活動

銀行の活動

預金の種類

貸出の種類

銀行の信用創造

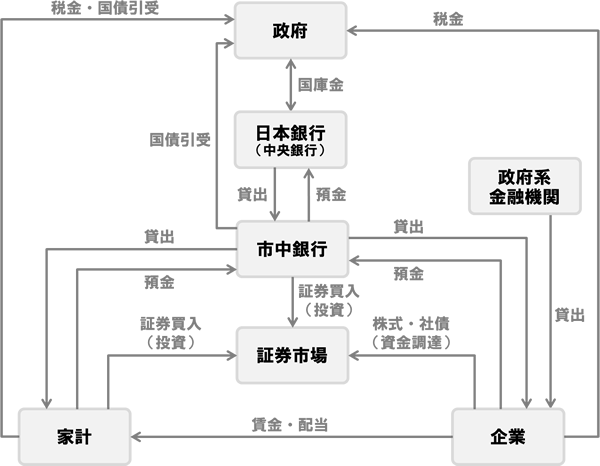

金融機関とは

金融機関の種類

金融

間接金融

間接金融の発展

貨幣=経済活動の血液

経済と貨幣の関係

通貨供給量=マネーサプライ

貨幣の機能

現金通貨と預金通貨

日本の税制

↓

↓

↓

↓

↓

所得税の税率

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 195万円以下 | 5% | 0円 |

| 195万円を超え~330万円以下 | 10% | 97,500円 |

| 330万円を超え~695万円以下 | 20% | 427,500円 |

| 695万円を超え~900万円以下 | 23% | 636,000円 |

| 900万円を超え~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |

| 1,800万円を超え~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |

| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |

確定申告

国税と地方税

間接税と直接税

日本国憲法における国民の三大義務

租税

公平の原則

累進課税制度

租税法定主義の原則

特例国債(赤字国債)

特別国債の大規模発行における問題

財政構造改革法