日本の税制

- 第二次世界大戦後、1950年のショウプ勧告に基づく税制改革

- シャウプ税制:所得税、法人税、富裕税、相続税といった直接税を中心とし、補完税として酒税、専売益金といった間接税を配する税体系

- 日本はシャウプの税制改革により、所得税を中心とする直接税中心主義をとってきた

↓

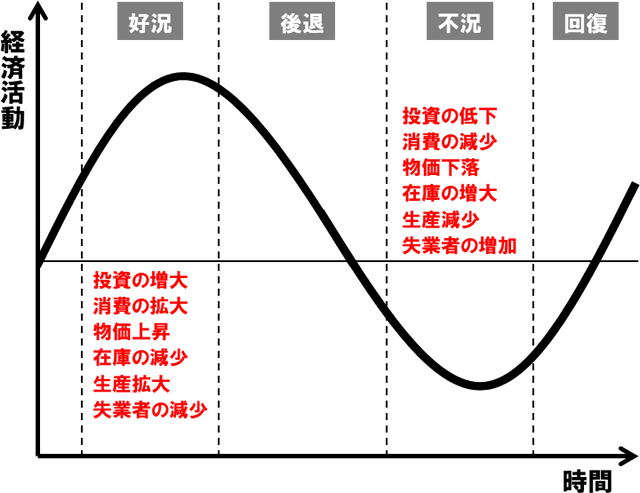

- 高度経済成長が終わり、安定成長になると、所得税・法人税などの税収の伸びが鈍ってきた

- 少子高齢社会に向けて新たな財源を考える必要性

↓

- 不公平税制が問題となってきた

- 給料から直接所得税を源泉徴収されるサラリーマンと、自分で所得を税務署へ確定申告する自営業者等とで、税務署が把握する所得の捕捉率に格差がある

- サラリーマンの補足率:9~10割

- 自営業者の補足率:5~6 割

- 農民の補足率:3~4 割

- 税の不公平

- 1トーゴーサン(10・5・3)

- 1クロヨン(9・6・4)

- 給料から直接所得税を源泉徴収されるサラリーマンと、自分で所得を税務署へ確定申告する自営業者等とで、税務署が把握する所得の捕捉率に格差がある

↓

- 1989年、税制改革

- 直接税中心の税制を、間接税の割合が高い税制へ改める動き

- 所得税や法人税の税率が下げられる

- 消費税3%が導入される

↓

- 1997年、消費税が5%に引き上げられる

- 消費税のうち1%は「地方消費税」として地方税に組み入れられる

↓

- 少子高齢社会の進展

- 若年層の租税負担が増えることが予想される