イノベーションへの解 第2章

保護中: イノベーションへの解:第2章 最強の競合企業を打ち負かす方法 (8)

保護中: イノベーションへの解:第2章 最強の競合企業を打ち負かす方法 (7)

イノベーションへの解:第2章 最強の競合企業を打ち負かす方法 (6)

[ 新市場破壊 ]

新市場型破壊の製品は従来品に比べれば手頃な価格で入手できて使いやすいため、新しい顧客が手軽に購入して利用するようになる。このことから、新市場型破壊は「無消費(消費のない状況)」に対抗するものと捉えることができる。

新市場型破壊は、当初その独自のバリュー・ネットワークのなかで「無消費(消費のない状況)」と対抗するが、性能が向上するにつれ、主流のバリュー・ネットワークの顧客を、最も要求の甘い階層から始めて、次々と新しいバリュー・ネットワークの中に引きずり込むようになる。新製品を使う方が便利だと気付いた顧客を主流市場から引きずり出し、新市場へと引きずり込むのである。

新市場型破壊では競争相手が「無消費」であるため、既存の優良企業は破壊が最終段階に至るまで、痛みも脅威もほとんど感じない。そして優良企業は、新市場型破壊に直面すると攻撃者を無視するように仕向けられる。これが「イノベーションのジレンマ」に陥る原因となる。

[ ローエンド型破壊 ]

ローエンド型破壊とは、主流のバリュー・ネットワークのローエンドに端を発する破壊である。主流のバリュー・ネットワークの下層にいる、最も収益性が低く、ニーズを過度に満たされた顧客を攻略することができれば、ローエンド型破壊が成り立つ。

優良企業にとってローエンド型破壊は、最も魅力の薄い顧客を摘み取ることで成長した、単なる低コストのビジネスモデルのように見える。高い収益性が求められる優良企業にとって、ローエンド型破壊者から逃げ出さず、立ち向かうことは非常に難しい。そのため優良企業がローエンド型破壊に直面すると、攻撃から逃走するよう動機付けられる。これが「イノベーションのジレンマ」に陥る原因となる。

[ ローエンド型破壊と新市場型破壊のハイブリッド ]

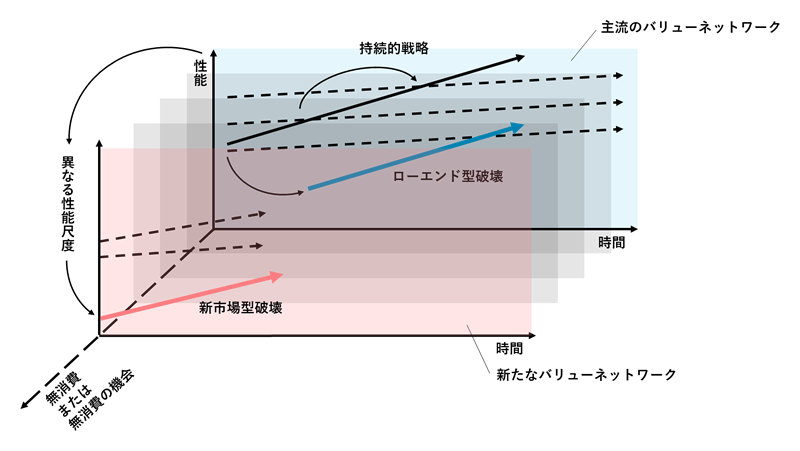

図2-4に示すように、破壊的イノベーション・モデルの第3軸はローエンド型破壊と新市場型破壊を両極とする連続体である。このことから、破壊的イノベーションは「ローエンド型」と「新市場型」のハイブリッド(混成)であることが多い。

図2-4. さまざまなバリュー・ネットワーク

<参考文献>

クレイトン・クリステンセン (著), マイケル・ライナー (著) (2003)『イノベーションへの解:利益ある成長に向けて』翔泳社

保護中: イノベーションへの解:第2章 最強の競合企業を打ち負かす方法 (5)

イノベーションへの解:第2章 最強の競合企業を打ち負かす方法 (4)

産業の初期段階は、似たような企業が参入することが多いため、持続的イノベーションの軌跡を他社よりも果断に昇っていくことは重要になるが、これによりイノベーションのジレンマが生じる。持続的イノベーションは、破壊的イノベーションに比べてあまりにも重要で魅力的なため、持続的イノベーションの推進に卓越した企業は破壊的な脅威や機会を意図的に無視し続け、やがてゲームオーバーを迎える。

ある事業にとって「破壊的イノベーション」となるアイデアが、別の事業にとっては「持続的イノベーション」となる場合がある。持続的イノベーションの競争では既存企業が、そして破壊的イノベーションの競争では新規参入者が圧倒的に有利である。もしある製品や事業に関するアイデアが、一部の既存企業にとっては破壊的イノベーションであるように思えるが、一部にとっては持続的イノベーションであるようなら、白紙に戻してやり直すべきである。標的とする市場空間のすべての既存企業に対して、破壊的イノベーションとなる機会を定義しなければならない。

ローエンド市場において低い価格ながら利益を生み出せる「破壊的ビジネスモデル」をそのまま上位市場に持ち込み、性能の高い製品を製造して高い価格で販売できれば、更なる利益を上げることができる。逆に高コストのビジネスモデルを下位市場に持ち込み、低い価格ラインで製品を販売しようとしても、期待する利益は得られない。優良企業が破壊的イノベーションを通じて成長するためには、後に上位市場に移行しても利益を得られるようなコスト構造を持った、自律的な事業部門の中でそれに取り組む必要がある。

『イノベーションのジレンマ』は、破壊的戦略に従えば、利益ある成長事業を生み出す確率が6%から37%に高まることを示した。新成長事業の創出を試みる経営者は、優良企業に無視するか逃走する気を起こさせるような製品や市場を狙うべきである。

<参考文献>

クレイトン・クリステンセン (著), マイケル・ライナー (著) (2003)『イノベーションへの解:利益ある成長に向けて』翔泳社

イノベーションへの解:第2章 最強の競合企業を打ち負かす方法 (3)

業界の現リーダーが持続的イノベーションの競争でほぼ勝利を収める一方で、破壊的イノベーションでの勝算は新規参入企業が圧倒的に高い。その理由は、優良企業には持続的イノベーションを支えるための精緻化された資源配分プロセスがあり、構造上破壊的イノベーションに対応できないからである。

優良企業は、上位市場に向かう動機はあるものの、破壊的イノベーターにとって魅力的な「新市場」や「ローエンド市場」を防御する意欲がほとんどない。この現象を「非対称的モチべーション」と呼ぶ。非対称的モチベーションは、イノベーションのジレンマの根幹をなしており、同時にイノベーションを実現するための手がかりとなる。

優良企業は、下位市場から進出してきた企業に攻撃されたとしても、彼らと戦うよりも上位市場へ逃げることを選択する。優良企業を上位市場へと駆り立てるこの力は、どの企業にも、どの産業にも常に作用している。事業プランを「破壊的戦略」として形成することが、実績ある競争相手を打ち負かす上で有効であり、成功へつながるのは、戦わずに逃げようとする競争相手を打ち負かしやすいからである。

[注記]

クリステンセン教授がいう「技術」とは、あらゆる企業が労働力、原料、資本、労力、情報といったインプットを、価値の高いアウトプットに変換するために用いるプロセスのことである。したがって、今後は「破壊的技術」のことを「破壊的イノベーション」とも表現する。

<参考文献>

クレイトン・クリステンセン (著), マイケル・ライナー (著) (2003)『イノベーションへの解:利益ある成長に向けて』翔泳社

イノベーションへの解:第2章 最強の競合企業を打ち負かす方法 (2)

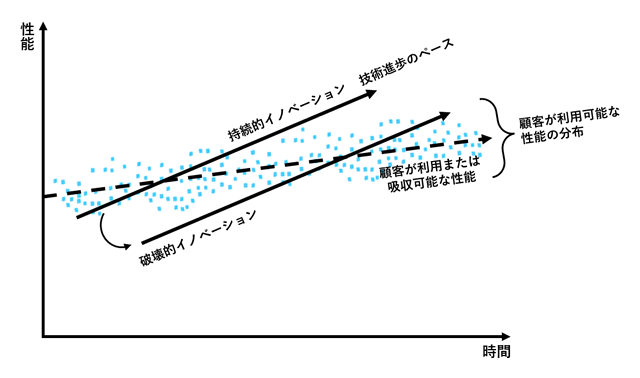

図2-1. 破壊的イノベーション・モデル

図2-1は、『イノベーションのジレンマ』で特定した破壊的イノベーションの3つの要素を示したものである。図2-1では、顧客が利用可能な性能を一本の点線で表しているが、これは既存の主流顧客のニーズを満足させる技術の水準を示している。急な傾きの2本の実線は、技術進歩の速度が顧客の利用能力が向上していくペースよりも速いことを表している。主流顧客のニーズを今ちょうど満たすような製品を作っている企業は、将来、同じ顧客の利用能力を追い抜いてしまう。

持続的イノベーションは、従来製品よりも優れた性能で、要求の厳しいハイエンドの顧客獲得を狙うものである。持続的イノベーションによる競争は、最高の顧客により高い利益率で売れるより良い製品をつくる競争であるため、優良企業には参戦する強力な動機と十分な資源が備わっている。

他方、破壊的イノベーションは、現在手に入る製品ほどには優れていない製品やサービスを売り出すことで、その軌跡を破壊し、定義し直すものである。一般的に、新しい顧客やそれほど要求が厳しくない顧客にアピールし、シンプルで使い勝手がよく安上がりな製品を提供する。

破壊的製品がいったん新しい市場やローエンド市場に足がかりを得ると、改良のサイクルが始まる。そして技術進歩のペースが顧客の利用能力を上回ると、以前は不十分だった技術がやがて十分に向上し、要求水準が高い顧客のニーズを満たすようになり、その破壊的イノベーションはやがて既存企業を追い詰める軌道に乗る。

<参考文献>

クレイトン・クリステンセン (著), マイケル・ライナー (著) (2003)『イノベーションへの解:利益ある成長に向けて』翔泳社

イノベーションへの解:第2章 最強の競合企業を打ち負かす方法 (1)

[ 第2章のテーマ ]

- 闘いに先立ち、競合企業を打ち負かせるかどうかを知る方法はあるのか。

- なぜ破壊的戦略を実行すると、強力な既存企業が新規参入者の攻撃に対抗せず、必ず逃走するように仕向けられるのか。

- 事業案をそのような破壊的戦略として形成するには、どうすればいいのか。

- イノベーションによる成長競争の勝者を、本当に予測できるのだろうか。

- 確実に勝てる競争を自分で選ぶことができたらどうだろうか。

- どの成長戦略が成功し、どれが失敗するかを事前に予測できたら、良くはないだろうか。

クリステンセン教授が進めているイノベーションに関する研究は「既存企業が必ず勝つのはどのような状況で、参入者が彼らを打ち負かす可能性が高いのはどのような状況なのか。それらを解明するにあたって、それぞれの状況に対して別の考え方がある」ということを示唆する。

『イノベーションのジレンマ』では、イノベーションの状況に基づいて「持続的イノベーション」と「破壊的イノベーション」を特定した。企業が魅力ある顧客に高く売れる、より良い製品をつくることで競い合うという「持続的イノベーション」では、ほぼ必ず既存企業が勝つ。一方、新規顧客や魅力のない顧客群に安く売れる、シンプルで便利な製品を商品化することが課題となる「破壊的イノベーション」では、新規参入者が既存企業を負かす確率が高い。

成功した企業を頻繁に失敗させる状況は「破壊的イノベーション」のときである。新興企業が実績ある競合企業を攻撃するのではれば、破壊的戦略を取るとよい。

破壊的イノベーションに秘められた力は、マネージャーがアイデアを計画にまとめ実行するうちに「戦略」という形になってはじめて、十分に発揮される。新たな成長を生み出すことに成功した人たちは、破壊的戦略が競争で成功する確率を大いに高めることを、直観的にせよ意識的にせよ理解している。

<参考文献>

クレイトン・クリステンセン (著), マイケル・ライナー (著) (2003)『イノベーションへの解:利益ある成長に向けて』翔泳社