保護中: イノベーションのジレンマ:第5章 破壊的技術はそれを求める顧客を持つ組織に任せる (4)

イノベーションのジレンマ:第5章 破壊的技術はそれを求める顧客を持つ組織に任せる (3)

「どのプロジェクトに人材と資金をつぎ込み、どの企画につぎ込まないかを決定する」という企業の資源配分プロセスは、顧客が支配している。つまり顧客が望めば、プロジェクトに資金が割り当てられる。イノベーションの実現は、この資源配分プロセスに依存している。

重要な資源配分の決定は、プロジェクトが承認された後、現場のマネージャーによってなされることが多い。現場のマネージャーは、複数のプロジェクト/製品において人材や設備やベンダーの取り合いが生じたときに、その優先順位を決定する。

現場のマネージャーは、どのプロジェクトを上層部に提案し、どのプロジェクトを優先すべきか、またどのようなタイプの顧客や製品が企業にとって最も利益になるのかを意識している。どの案を支持するかによって、社内で出世できるかどうかも気にしている。企業の利益追求とマネージャーの出世欲が、顧客ニーズに合った資源配分プロセスを決定し、ひいてはイノベーションの実現にも影響を与える。

<参考文献>

クレイトン・クリステンセン (著) (2001)『イノベーションのジレンマ 増補改訂版:技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』翔泳社

イノベーションのジレンマ:第5章 破壊的技術はそれを求める顧客を持つ組織に任せる (2)

企業は、顧客がその製品を求めているとわかれば、技術的にリスクの大きなプロジェクトにも投資を惜しまない。しかし、収益性の高い既存顧客が製品を求めなければ、技術的に単純な破壊的技術を用いるプロジェクトに対して経営資源を集めることができない。

顧客や投資家の求める製品やサービス、利益を提供し、そのニーズを満たした場合にのみ、組織は存続し企業は繁栄する。各業界における優良企業とは、顧客が求めるものを提供することを最も重視する人材とプロセスを備えた企業である。

企業は経営資源に依存し、その資源を提供する相手は顧客である。ゆえに企業の行動を決定するのは、経営者ではなく顧客である。優良企業では「経営幹部の決定」よりも「顧客重視の資源配分と意思決定プロセス」の方が、投資の方向性を決める上で重要である。

それでは、顧客が明らかに求めていない破壊的技術が出現したとき、経営者はどうするべきだろうか。方法は2つある。

- とにかく破壊的技術を追求し、収入源である顧客が拒否しようと、上位市場の技術より収益性が低かろうと、その技術は長期戦略にとって重要であると全社員に伝える。

- 独立した組織を作り、その技術を必要とする新しい顧客に対して活動する。

2番目の方法は1番目の方法よりも成功する確率が高いと、クリステンセン教授は考えている。

<参考文献>

クレイトン・クリステンセン (著) (2001)『イノベーションのジレンマ 増補改訂版:技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』翔泳社

イノベーションのジレンマ:第5章 破壊的技術はそれを求める顧客を持つ組織に任せる (1)

第1章から4章までを通して「ディスク・ドライブ業界」「掘削機業界」「鉄鋼業界」という全く異なる3つの業界を分析した。そこから次のことが判明した。

- 顧客のニーズに応えるために新しい技術が必要となるとき、優良企業は必要な技術を効率よく高水準に開発し、商品化するためのノウハウ、資本、ビジネスパートナー、労力を集めることに成功していた。

- 優良企業がつまずき失敗したのは、経営に問題があったからではなかった。

優良企業が破壊的イノベーションに直面するとき、彼らの意思決定プロセスと資源配分プロセスが、破壊的技術を拒絶するプロセスとなり得る。つまり、顧客の意見に注意深く耳を傾け、競争相手の行動に注意し、収益性を高める高性能、高品質の製品の設計と開発に資源を投入するがゆえに、優良企業は破壊的イノベーションに直面して失敗するのである。

優良企業の経営者は、組織の性質に関する5つの基本原則を常に意識する。

- 優良企業の資源配分のパターンは、実質的に顧客が支配している(資源依存理論)。

- 小規模な市場は、大企業の成長需要を満たさない。

- 破壊的技術の最終的な用途は事前にはわからない。

- 組織の能力は、組織内で働く「人材の能力」とは関係がなく、むしろその「プロセス」と「価値基準」にある。現在の事業モデルの核となる能力を生みだすプロセスと価値基準が、実は破壊的技術に直面したときに、無能力の決定的要因になる。

- 技術の供給が市場の需要と一致しない確立された市場において評価されない「破壊的技術の特徴」が、新しい市場で大きな価値を生むことがある。

この5つの基本原則に従うか、無視するかによって企業の明暗が分かれる。第5章からは、経営者が上記の原則を理解し、利用するにはどうすればよいかについて詳しく述べる。

<参考文献>

クレイトン・クリステンセン (著) (2001)『イノベーションのジレンマ 増補改訂版:技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』翔泳社

イノベーションのジレンマ:第4章の要点

保護中: イノベーションのジレンマ:第4章 登れるが、降りられない (4)

イノベーションのジレンマ:第4章 登れるが、降りられない (3)

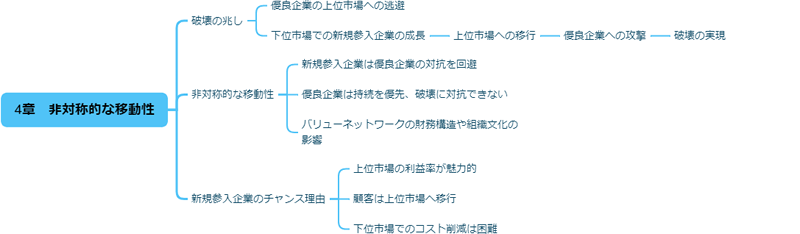

下位市場への移動には3つの障害がある。

- 上位市場の利益率が魅力的である

- 顧客の多くが同じくして上位市場へ移行する

- 下位市場で利益をあげるためにコストを削減するのが難しい

これらの障害のせいで、社内で新製品開発のための資源配分について議論するとき、破壊的技術を追求する案は、上位市場に移行する案に負けてしまう。その結果、下位のバリュー・ネットワークに空白が生まれ、競争に強い技術とコスト構造を備えた新規参入企業がそこへ引き寄せられる。そしてしばらくすると、上位市場を容赦なく攻撃してくるようになる。

<参考文献>

クレイトン・クリステンセン (著) (2001)『イノベーションのジレンマ 増補改訂版:技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』翔泳社

イノベーションのジレンマ:第4章 登れるが、降りられない (2)

企業における資源配分の意思決定プロセスは大きく2つに分かれる。

- 上層部がいくつかのイノベーションへの投資案を検討し、企業戦略に合致していて最も高い投資収益率が期待できそうなプロジェクトに資金を投入する。

- どのイノベーション案を支援して上層部に持ち込むか、どのプロジェクトを放っておくか、それは中間層のマネージャーが決めている。

自己保身と会社の利益を考えるマネージャーは、確実に市場の需要があるプロジェクトを支援し、上層部の承認を得やすいように企画案をまとめる。したがって、重要な資源配分の決定は、上層部が関与するはるか以前に行われている。それは、どのプロジェクトを支援し上層部に持ち込むのか、またどのプロジェクトを放っておくのかを、中間層のマネージャーが決めているからである。

非対称的な移動性には「上へ登れば手っ取り早く成長と利益が手に入るが、下から猛烈な攻撃が襲ってくる」という問題がある。優秀なマネージャーであればあるほど、この問題を解決することができない。仮に上層部が破壊的技術を追求しようと決めたとしても、それが組織の要員が考える「組織としての成功」や「組織における個人としての成功」に結びつくモデルでなければ、うまくいかない。

優良企業は顧客のニーズだけでなく、自分たちが属するバリュー・ネットワークの財務構造や組織文化にも束縛されている。

<参考文献>

クレイトン・クリステンセン (著) (2001)『イノベーションのジレンマ 増補改訂版:技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』翔泳社

イノベーションのジレンマ:第4章 登れるが、降りられない (1)

第4章では以下の問題を取り上げ、

- 優良企業がいとも簡単にハイエンド市場へと移行できるのはなぜか?

- 下位の市場へ移動することが難しいのはなぜか?

鉄鋼メーカーの競争における「非対称的な移動性(上位市場の移動性と下位市場への非移動性)」を探究し、理論化をはかる。

上位のバリュー・ネットワークで成長して収益性を高める方が、現在のバリュー・ネットワークに留まるよりも魅力的である。企業がバリュー-ネットワークの境界を超えて上位市場へ移動するが、下位市場へ移動しないのには、次のような背景がある。

- 企業が既存のバリュー・ネットワークの中で大規模になり成功すると、研究、開発、営業、マーケティング、マネジメントに費やす労力と経費の水準を、顧客のニーズや競合企業からの圧力に応じて調整するようになる。

- 一般に、ハイエンド市場に進むほど粗利率は高くなり、管理費の高さを補う構造になっているため、市場規模と利益率がともに上回る上位市場を狙った高性能製品の開発案に経営資源が配分される。

- 企業が当初の破壊的な市場を離れ、上層の収益性の高い市場へ移行すると、徐々にその上位市場で競争するために必要なコスト構造を身につけるようになるため、なおさら下位市場へ移動できなくなる。

破壊的技術に遭遇した優良企業は、それに真っ向から対抗するのではなく、上位市場へと逃れる。他方、破壊的技術を商品化した新規参入企業は、製品の世代が新しくなるたびに、できるだけ上の市場に近づこうと努力し、ついには上位のバリュー・ネットワークにとって魅力的な性能に達するようになる。これら移動のことを「非対称的な移動性」と呼ぶ。

破壊的技術が、優良企業にとって危険であり、新規参入企業にとって魅力的なのは、この「非対称的な移動性」があるからだ。

<参考文献>

クレイトン・クリステンセン (著) (2001)『イノベーションのジレンマ 増補改訂版:技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』翔泳社