顧客はやりたくない用事には手を出さない。また新製品が手に入るからといって、片付ける用事を変えることもない。「顧客がすでに片づけようとしていた用事」を、より効果的に手軽にやり遂げるのに役立つ新製品であれば成功するだろう。

「破壊の足がかりを特定する」ということは「将来の顧客になり得る人々が生活の中で片づけようとしている、特定の用事と結び付く」ということである。問題は、新製品の事業計画を策定するプロセスの中で、捉えた機会を定量化せざるを得ないことにある。

定量化のために利用できるデータは、一般に、製品の属性や潜在顧客の人口統計的、心理的要因に基づく特徴に沿って体系化されている。消費者の真のニーズと、製品開発の取り組みを方向付けるデータとの間にミスマッチがあるために、企業はイノベーションの標的を実在しない目標に置くようになる。

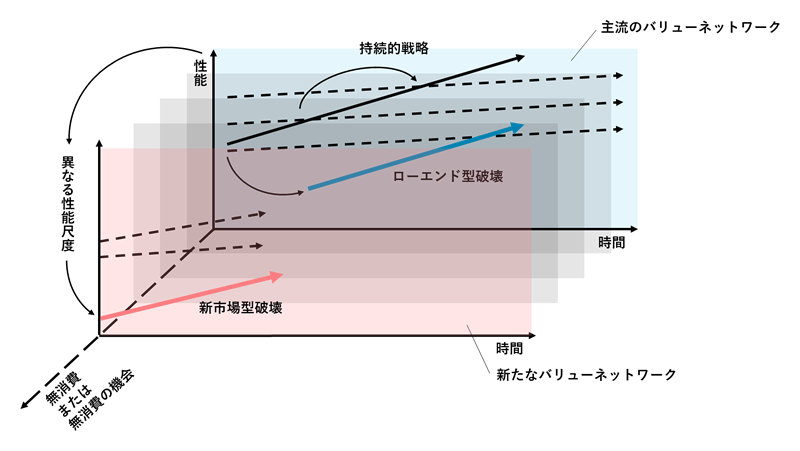

片づけるべき用事を見極めることが重要なのは、足がかりを見つけるためだけではない。持続的向上を進める間も特定の用事に結び付いたままでいること、そして顧客を雇うべき製品に誘導する目的ブランドを構築することが、破壊的製品を成長軌跡上に留める唯一の方法である。

<参考文献>

クレイトン・クリステンセン (著), マイケル・ライナー (著) (2003)『イノベーションへの解:利益ある成長に向けて』翔泳社