<ア行>

新たなマーケットの破壊のイノベーション

非消費者が自分である特定の仕事を簡単にこなせるようにしてくれる、あるいはもっと便利に、特定の場所に出向かなくても仕事がこなせるようにしてくれるイノベーション。

一般的に、既存の顧客が重視する尺度から見れば限界はあるものの、便利さやカスタマイズ、あるいは低価格といった今までにない特性からすればさまざまな恩恵を与えてくれる。

[ 破壊のイノベーション理論、変化のシグナル ]

生き残りのイノベーション

製品やサービスの内容を既存のものに比較して向上させることによって、企業を既存の性能向上の軌跡に沿って成長させるイノベーション。

生き残りのイノベーションは急激な場合もあれば、漸進的な場合もある。

改良型のイノベーションもまた、ときには生き残るための影響力を発揮することもある。

[ 破壊のイノベーション理論 ]

イノベーション

新たな経営資源、業務プロセスあるいは価値観を創出するもの、あるいは企業に備わっている経営資源、業務プロセスそして価値観を向上させるもの。

新しいあるいは進歩した製品や業務プロセス、そしてサービスももちろんイノベーションといえる。

今までにない流通の仕組み、顧客サービスの戦略、そしてビジネスモデルもすべて、また別の形をしたイノベーションだ。

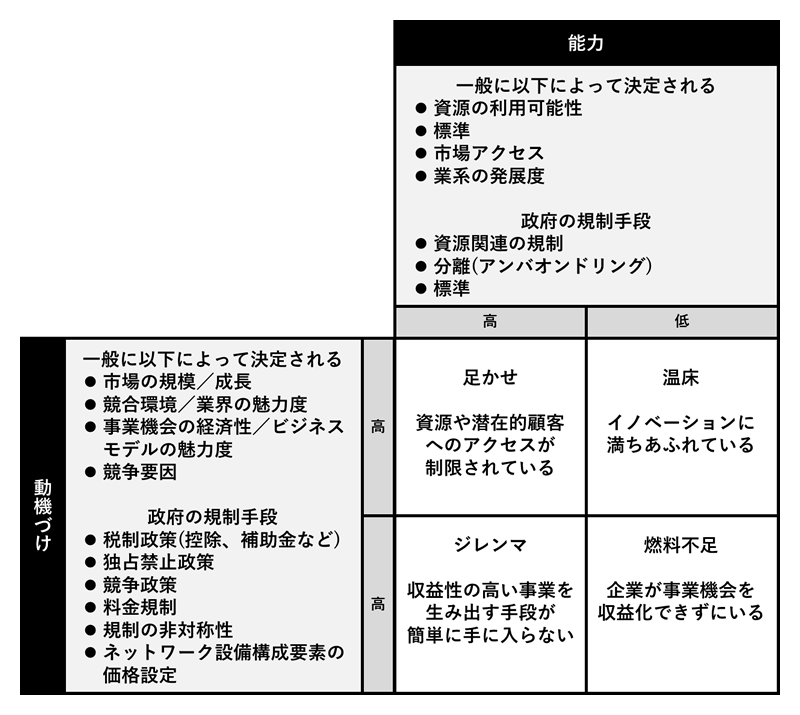

意欲

非マーケットの力、たとえば規制当局の力が影響を及ぼせるイノベーションの原動力には二種あり、これはそのうちのひとつ。

利益の源泉あるいはマーケットのインセンティブと定義される。

一般的には、マーケット規模、競争の激しさ、ビジネスチヤンスの経済、そして競争するための力によって決まる。

非マーケットのテコには、料金の規制、規制の不均等、納税処理、独占禁止政策そして競争のための政策があげられる。

非マーケットに携わっている企業が意欲に影響を及ぼすような行動をとるとき、それは変化のシグナルとなる。

[ 意欲/能力の考察、変化のシグナル ]

インターフェース

あるふたつの構成部品が接するところ。

インターフェースは、価値を付加するプロセスの各段階においてはもちろん、製品の内部にも存在する。

[ VCE理論 ]

<カ行>

価値観

従業員が会社の経営資源の配分プロセスにおいてビジネスチャンスに優先順位をつける決断のために使う規範。

価値観の中心的な要素には、会社が利益を得る方法、コスト構造、規模、成長の期待度、倫理、そしてミッションなどがある。

[ RPV理論 ]

環境

仕事をしている人たちが現実に置かれている状況。

環境をもとにしたカテゴリー分類を考え出す研究者は、因果関係を臨機応変に説明する理論をつくり出せる。

[ 理論構築のプロセス ]

既存企業

あるマーケットの分野における強固な立場を確立した企業。

こうした企業が新たなマーケットに参入する場合は、そのマーケットにおける参入企業と解釈される。

急激な生き残りのイノベーション

既存性能の向上の軌跡に沿って劇的に性能を向上させるイノベーション。

一般的には、複雑怪奇な相互依存性の管理をすることが必要になる。

[ 変化のシグナル ]

競争の基盤

製品やサービスが進歩したときに、プレミアム価格を顧客から得られるようなイノベーションの特徴。

一般的には機能から始まって、信頼性、利便性そして価格に移っていく。

[ VCE理論 ]

業務プロセス

互いのやりとり、調整コミュニケーション、そして意思決定のパターンのこと。

これを活かして従業員は経営資源を製品、サービス、さらには価値を高めた経営資源に生まれ変わらせる。

業務プロセスが進歩する組織では、集団が一致協力して働き、日常的に繰り返される仕事をこなし、あるいは困難な問題を解決に導く。

そのためには、繰り返し、満足できる同一の結果をものにする必要があるため、業務プロセスは本来的に硬直化したものになる。

したがって、あるタイプの仕事における強みを生み出すプロセスそのものが、違ったタイプの仕事に応用されたとすれば、弱みを生み出すことになるというのが一般的な現象だ。

不均等の技量は不均等のプロセスによく似ている。

主要なプロセスには、人材の採用と教育訓練、製品の開発、製造、計画立案と予算作成、マーケットリサーチ、そして経営資源の配分作業がある。

[ RPV理論 ]

経営資源

企業が手に入れられる有形あるいは無形のもの。

有形の資源には、従業員テクノロジー、製品、パランスシートに記載された項目、機器類、顧客との関係、そして流通ネットワークがあげられる。

無形の資源には、人的資本、ブランド、そして蓄積された知識がある。

[ RPV理論 ]

経営資源の配分プロセス

企業が、さまざまな異なるビジネスチャンスに経営資源を割り当てるためのプロセス。

経営資源の配分プロセスは、掌握の難しいばらばらなプロセスだ。

というのも、それは組織内部の多くの人たちがそれぞれの立場で下す意思決定に対する優先順位付けになるからだ。

経営者が掌握しているのは一部の資金に関する決定にすぎない。

それ以外の経営資源は、エンジニアリングのマネジャー、販売担当者、人事担当者などによって決定が下される際に、優先度の高い特定のものに対して配分される。

この経営資源の配分プロセスは破壊における重要な役割を演じている。

なぜなら、これが既存企業による破壊的なビジネスチャンスへの投資が必要以上に少なくなる原因になるからだ。

[ RPV理論 ]

経験の学校

マネジャーがその駆け出し時代に格闘した一連の課題や難問。

これらの問題のひとつひとつが、そのマネジャーが経験の学校で学んだ”教育課程”だと考えられる。

これらの教育課程に取り組むことによって、マネジャーは将来、また同じ難題にぶつかってもうまく処理できる技量を身につけられる。

[ 戦略的な決断 ]

計算すみの戦略

あるプロジェクトの中で形成され、経営陣によって取り入れられたトップダウンの戦略。

[ 戦略的な決断 ]

構造

製品を構成するコンポーネントやサブシステムを決定し、目標にした性能を達成するために、それらをどのように互いに適合し動作させるようにするかを規定する。

[ VCE理論 ]

<サ行>

参入企業

あるマーケットの分野で新たに設立された企業。相対的な意味のことば。

つまり、50年の歴史のある企業でも、新たなマーケットの分野に進出するときには、参入企業ということになる。

実態の把握

企業の経営資源(持っているもの)、業務プロセス(できること)、そして価値観(達成したいこと)を評価するための仕組み。

[ 競争のための戦い ]

準備の計画

参入企業が、初期の段階でその一連の経営資源、業務プロセスそして価値観を配置するにあたって下す決断。

極めて重要な決断の対象は、資金の調達、戦略構築のプロセスの選択、そして人材の採用だ。

当初の条件を適切に設定することがきわめて重要になる。

なぜなら、それらの条件次第で、その先に必要になる決断から生まれる魅力が左右されるからだ。

誤った準備の計画を選択すると、他でもなぃ、取り込まれる可能性のあるビジネスモデルが生まれてしまうかもしれない。

[ 戦略的な決断 ]

漸進的な生き残りのイノベーション

既存性能の向上の軌跡に沿って性能を限界まで向上させられるイノベーション。

[ 変化のシグナル ]

相互依存的なインターフェース

構成部品開のインターフェス。

インターフェスのもとでは、ある部品は他の部品から独立してつくれない。

なぜなら、ある部品の設計・製造方法は、他の部品の設計・製造方法によってからだ。

予期しない相互依存性が現れるようなインタフェースが存在する場合には、部品を開発したいと考えている組織は、その両方の部品を並行して開発しなければならない。

[ VEC理論 ]

<タ行>

達成しなければならないこと

個人が問題を解決しようとする、あるいは何らか の仕事を完成させようとしている環境。

企業が成功をおさめられるのは、顧客が以前から達成しようと努力していることを、簡単にあるいは便利にこなせるようにできるときだ。

製品が失敗するのは、たいてい、その顧客がそれまで取り組もうともしてこなかったことの優先順位を上げてくれると、経営者自身が期待するときだ。

詰め込み

企業が本流のマーケットにいる要求の厳しい顧客の要求を満たす目的から、十分な実力のない破壊のイノベーションを何とかして応用しようとするときに起こる。

詰め込みには金がかかり、結局は顧客の期待を裏切り、新たな成長に結びつくこともほとんどない。

[ 競争のための戦い ]

統合化

企業が製品あるいはサービスに、価値を加えるさまざまな段階をコントロールするときに行なう。

全面的な統合をするためには製品の生産と流通を最初から最後まで対象にしなければならない。

企業には部分的な統合もできる。

統合が有効に働くのは、企業が価値付加の各段階における資産だけでなく、それらの段階を包括した相互依存的なプロセスを保有しているときだ。

[ VCE理論 ]

統合化の継続

バリューチェーンの進化理論から導かれる命題。

それによれば、付加価値をつける段階で、できのよくない性能をできるだけよくするために相互依存的な構造が必要なとき、その製品やサービスは、付加価値をつける右の段階でモジュール化されしかも扱いやすくなっていなければならない。

できのよくないものの性能を最大限引き出すためだ。

つまり、付加価値をつけるある段階での構造が相互依存からモジュール化に移行するとき、次の段階における構造は、モジュール化から相互依存へと移行する可能性が高い、ということだ。

[ VCE理論 ]

特質

ある現象の特徴のこと。

これを手がかりにして研究者はカテゴリーを生み出す。

特質をもとにしたカテゴリ!の分け方には、因果関係ではなく相関関係を説明するさまざまな理論を生み出す傾向がある。

[ 理論構築のプロセス ]

取り込み

既存企業が破壊の可能性のあるイノベーションを現実の事業に取り込もうとしている現象。

取り込みは不均等が存在していないときの方がはるかに起こる可能性が高い。

[ 競争のための戦い ]

<ナ行>

能力

非マーケットのカが影響を与えられるイノベ シヨンの原動力には二種類あり、能力はそのうちのひとつ。

経営資源を確保し、それらをビジネスモデルに取り入れ、そして顧客に販売する能力のこと。

一般的には、経営資源の状態、規格標準、業界の成長、そしてマーケットの状況によって決まる。

主要な非マーケットのテコには、経営資源に関連した規制、製品個別の価格づけ、規格標準、そして承認の仕組みがある。

非マーケットに携わる企業が能力に影響を及ぼす行動をとると、それが変化のシグナルになる。

[ 意欲/能力の考察、変化のシグナル ]

<ハ行>

破壊的なブラックベルト

破壊の力を強化する手法を身につけようとしている既存企業のこと。

その強化の手法は、分離独立した組織を首尾よく設立するか、あるいは永続される破壊のイノベーションを生み出す組織内部の技量を育て上げるか、のどちらかになる。

[ 戦略的な決断 ]

破壊のイノベーション

本流のマーケットにいる顧客には使いこなせないイノベーション。

既存のイノベーションに対して性能面で新しい特徴を導入することによって、今までにない性能向上の軌跡を設定する。

破壊のイノベーションは、非消費者に対して新しい機能特徴をぶつけることによって新たなマーケットを創造するか あるいは既存のマーケットのローエンドにいる顧客に対してそれまで以上の利便性か低い価格を用意するかのどちらかだ。

[ 破壊のイノベーション理論 ]

バリュー・ネットワーク

上流のサプライヤ、潜在的なマーケットである下流のチャネル、そして周辺の供給者の集合体。

これらが業界内部の共通のビジネスモデルを支えている。

破壊を目指す企業が既存のバリュー・ネットワークに入り込むときは、そのビジネスモデルを既存のバリュー・ネットワークに適合させる必要があり、そうなるとかれら自身が取り込まれてしまうために、その破壊に失敗してしまう可能性がある。

参入企業が成功するための大きなチャンスを手にできるのは、独立系のバリュー・ネットワークを探し出したときだ。

破壊の図式を見れば、イノベーションを進めている企業がもたらす進歩に対して、顧客が使いこなせる進歩の軌跡が交差していることがわかる。

この図の中に、新たなバリュー・ネットワークが三次元的に描かれる。

それもその独特なバリュー・ネットワークが融合した新たな平面として描かれる。

[ 戦略的な決断 ]

ビジネスモデル

企業がそのイノベーションから価値を生み出す方法。

これにはコスト構造、その製品やサービスの価格設定、それらを売り込む相手、販売方法(一回限りかライセンス契約かなどて提供しようとする価値、製品やサービスの流通、アフターサービスの仕方なども含まれる。

非消費

消費の不在。

一般的には、人は環境(非消費の環境)を指す。

非消費が起こるのは、既存の製品やサービスの特質が原因で、裕福な人、あるいは特別なトレーニングを受けた人に消費が限られてしまう場合だ。

新たなマーケットの破壊は、非消費に立ち向かうことによって開始される比較的単純なイノベーションによって非消費をひっくり返せる。

企業が非消費者あるいは非消費の環境に売り込むとき、それが変化のシグナルとなる。

[ 破壊のイノベーション理論、変化のシグナル ]

不均等の意欲

ある企業が、別の企業にはその気のないことをするときの状態。

不均等の意欲は、参入企業による初期段階の反撃を阻止する。

破壊のイノベーションを駆使する参入企業は、低い粗利率を武器にして小さなマーケットに入り込む。

既存企業にはそうしたマ-ケットを無視する傾向が強い。

また、不均等の意欲は、既存企業の金持ちマーケットへの逃避を後押しする。

業界の最下層にいる企業の目に好ましい存在に映るマーケットは、業界の最上層にいる企業の自にはひどい姿に映る。

[ 競争のための戦い ]

不均衡のスキル

ある企業が、別の企業にとって実行が不可能なことをするときに認められる。

不均等の技量によって、破壊者がなぜ最後には既存企業を打ち負かすのか、説明がつく。

永続的な不均等の技量が経営資源の中に認められることはほとんどない。

なぜなら大部分の経営資源は借りたり買ったりできるものだからだ。

この技量の不均等はまねをするのが極めて困難で、その原点は、破壊的な企業がその本拠地とするマーケットにおける特異な要求を満たす過程で磨き上げたプロセスやビジネスモデルだ。

[ 競争のための戦い ]

矛と盾

企業が不均等の意欲(盾)の陰に隠れながら、不均等の技量(矛)を武器に攻めているのか否かを判定する方法を視覚化するために使われることば。

[ 競争のための戦い ]

<マ行>

満足度過剰の顧客

既存の製品やサービスが、よくできているというレベルをはるかに超えている特定の顧客層。

企業はローエンドの破壊を武器にこうした顧客に売り込めばよい。

モジュール化のインターフェイスは、ひとたび満足度過剰の顧客が現れると生まれてくる傾向がある。

決められたルールにしたがえば十分な出来の製品を開発できるからだ。

企業が満足度過剰の顧客に売り込むための新しい方法を開発している姿を見せれば、それが変化のシグナルになる。

[ VCE理論、破壊のイノベーション理論、変化のシグナル ]

満足度不足の顧客

既存の製品やサービスの出来が不十分だと考えている特定の顧客層。

[ VCE理論、破壊のイノベーション理論、変化のシグナル ]

モジュール化されたインターフェース

バリューチェーンの構成要素あるいはその各段階で予期しない相互依存が全く起こらない、すっきりとしたインターフェース。

モジュール化された構成部品は、独立した個々の作業グループや企業によって開発でき、よく理解され、そして細かく規定された手法によってうまく適合し動作するようにできる。

[ VCE理論 ]

<ラ行>

理論

因果関係についての状況に特化した説明。

最高の理論がよりどころにしているのは、マネージャーがぶっかる状況に対処するための指針となる現実の環境をもとにしたカテゴリーの分類方法だ。

この論拠はマーネジャーの理解にひと役買っている。

すなわち、求められる結果を達成するためには、多種多様な環境のもとでどのように多種多様な行動が求められるのか、という理解だ。

臨機応変の戦略

マーケットの現場から出てくるシグナルをもとにして適応、進化するボトムアップの戦略。

[ 戦略的決断 ]

ローエンドの破壊のイノベーション

満足度過剰の顧客に対して、従来の基準に沿った出来のよい性能を低価格で売り込めるイノベーション。

そのための武器になるのは、値下げした価格であっても魅力的な利益を生むビジネスモデルだ。

[ 破壊のイノベーシヨン理論、変化のシグナル ]